NR.- Que mejor que el cumpleañero sea quien nos narre cómo celebró su cumpleaños. Así que disfruta la reseña que nos preparó:

Enrique Caballero Peraza

Ayer celebré mis 66 años. Y sí, lo hice el 25 de octubre y no el 27, porque el 27 cae en lunes y los lunes… ni las gallinas ponen. El sábado, en cambio, es un día que abraza: permite llegar sin prisa, quedarse sin culpa y, si se tercia, despedirse con un abrazo largo y una promesa de “nos vemos pronto”.

Me levanté temprano. Fui a cortarme el cabello —quería sentir el aire fresco en la nuca— y de ahí al mandado: los ingredientes del famoso tinto de verano, lo único que prometí invitar. Llegué con puntualidad inglesa a las 2:30 p.m. al restaurante de mi querido Jorge Laurel, Mar y Tierra, La Ribaicita. Jorge ya estaba en modo capitán de barco, dando indicaciones con esa mezcla de eficiencia y cariño que vuelve su casa un lugar seguro.

Los primeros rostros me anclaron el día: mi primo-hermano Francisco Caballero Vela, con Alma Mazón, soltando esa risa que me recuerda que la familia también es un modo de respirar. Yo entré acompañado del Ing. José Armando Martínez Medel; a los minutos apareció María Teresa Aguirre. De mis alumnos, el primero en llegar fue Jostin Ruiz —puntual y sonriente— y, un poco después, Eli, que aún no ha tomado clase conmigo, llegó con su pareja: una estampa bonita, de esas que auguran buenos capítulos. Más tarde se dejaron ver Nicole Cobos y Juan Manuel “Chinito”, pareja querida con quien ya he compartido otras tertulias y que amenaza, para fortuna mía, con seguir apareciendo en mi calendario. De los de 1G llegó Freddy, que trajo consigo a Jorge y a Julissa; y José, de 3B, se enfrascó en una charla larga con su tocayo José Armando, conversación de Joses que se fue arrellanando entre anécdotas y proyectos.

De mis compañeros del doctorado y amigos, Miguel García Maldonado vino con el Lic. Velázquez; también llegaron Luis Orozco —con su esposa, siempre agradable—, Ignacio Rendón, y ese dúo entrañable de Carlos Morillón y María Añorve, que trajeron a mis encantadoras sobrinas-nietas, dos gemelas que parecen repetirle al mundo que la ternura existe. Mi querido Vice, Juan Manuel Rodríguez, se hizo presente con esa lealtad que sostiene; y Jesús Jiménez Zamudio alcanzó a saludar antes de correr de vuelta al trabajo, recordándome que la vida también es deber cumplido.

Mis compañeras de maestría mandaron mensajes: sé que me quieren y que andan ocupadas; su afecto llegó igual, atravesando el ruido de la tarde. Mi vecina Kathia Aguilar me abrazó por ella y por Lupita Acosta —ya quedó el mole del martes—. Gabriel Rojas del Castillo, mi hermano, apareció como siempre: despeinado y en pantalones cortos, embajador único de mis años de secundaria y prepa. Paco Gálvez, culto y generoso, habló con brillo en los ojos de su bello lugar, “El fuerte del virrey”, que es museo y restaurante y, sobre todo, refugio.

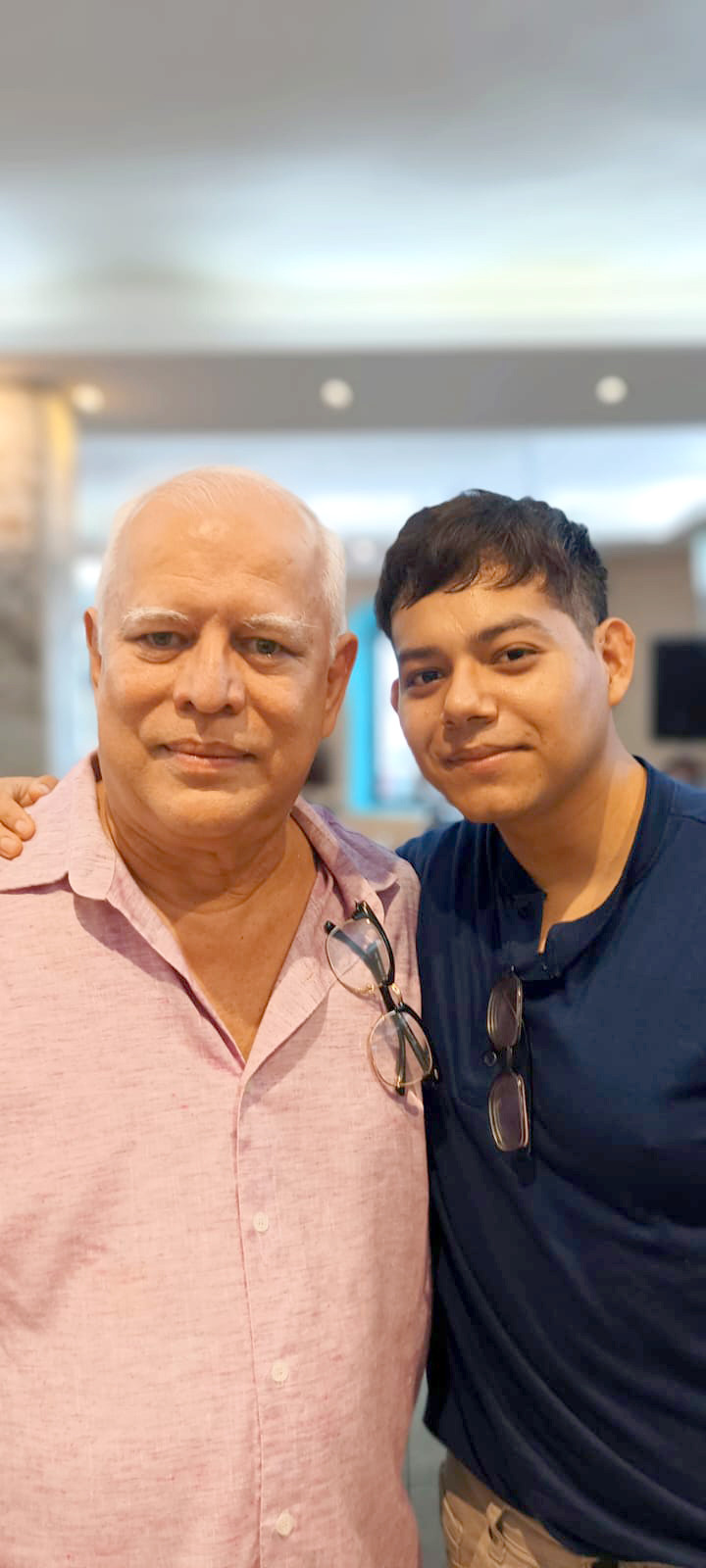

También llegó Miguel Álvarez, pero se me fue vestido de Boy Scout a cumplir con su tropa; así son los que honran su promesa. Mi hermanita Patricia Segovia me acarició el día con su sola presencia; el increíble Nano Sánchez, joven brillante de derecho, soltó ideas como quien afina instrumentos antes del concierto. Se sumó Gustavo Torres Blanco, amigo grande, y —déjenme subrayarlo— mi maestro, mi amigo y para mí siempre gobernador, don Rogelio Ortega Martínez. Su presencia me sostuvo como sostienen los buenos faros: sin estridencia, con certeza.

Y hubo un momento que me cruzó el pecho de punta a punta: la llegada de mi hija Daniela con mi nieto Luis Karlo. Nada suena más afinado que esa risa. También llegó Luis Paz Radilla, el padre de mi nieto; y mi sobrina Oriana Caballero, con quien ahora compartimos más seguido la vida, como debe ser. Mi amigo y jefe, Rafael Navarrete Quezada, se sumó a la mesa —comparto cumpleaños con su esposa, Alicia Rueda— y brindamos por las coincidencias que nos eligen.

Entre plato y plato, el equipo de cocina imprimió su firma en la tarde: cortes sensacionales, un aguacate para chuparse los dedos, sazón de casa seria. Los meseros y el barman hicieron que todo fluyera con esa elegancia que no pide aplausos, pero que cambia un encuentro en celebración. Cada quien pagó lo suyo —así estaba acordado—, y yo cumplí con mi promesa: tinto de verano para todos los brindis que cupieron. Y cupieron muchos. Tanto, que sobró vino; además quedaron varias botellas de tinto sin abrir y una de whisky que terminé trayéndome a casa. Si me vuelvo alcohólico, lo declaro: será corresponsabilidad de quienes las llevaron (dicho con risas, por supuesto).

No estaba previsto el pastel —yo no soy de protocolo—, pero María Añorve, atenta a esos detalles que sellan un rito, fue por uno al final. Lo partimos con los que resistieron hasta el último tramo de la tarde, cuando la luz ya se hacía oblicua y el murmullo de la sala había bajado a un tono de sobremesa íntima. A las 7:20 p.m. “huimos” con el pretexto de otro compromiso; en realidad nos retiramos a casa, a cenar algo ligero y a dormir, que también se celebra descansando.

Éramos 37 en total, un número que me sabe a orquesta completa. Si me olvido de alguien en esta crónica, por favor insúltenme con cariño y lo integramos: el olvido, a mi edad, es más bien una rebeldía de los minutos que se pelean por quedarse. Yo prefiero pensar que todos están, porque todos —los presentes y los que no pudieron— me habitan.

Hoy sigo festejando, y mañana también lo haré. Hay que celebrar cada día de vida con intensidad y con responsabilidad; no para hacer ruido, sino para hacer memoria. Agradezco al equipo de cocina, a los meseros, al barman; a Jorge por abrirnos su casa y sostenernos con oficio; a cada amigo, a cada alumna y alumno, a mi familia, a los que llegaron un rato y a los que se quedaron hasta el pastel. A mi hija y a mi nieto por recordar(me) que el tiempo también camina hacia adelante cuando lo acompañan sus risas.

Me miro en este sábado y veo un hombre lleno: de historias, de trabajo, de amigos, de proyectos, de familia. Ayer, con el cabello recién cortado y una jarra de tinto de verano, confirmé que la felicidad no es un suceso extraordinario, sino una suma minuciosa de presencias. Me declaro, sin comillas, inmensamente feliz. Y levanto otra vez la copa —que todavía queda vino— por lo que viene: que sea mucho, que sea bueno, que nos encuentre juntos.